ミニマルデザインの細軸メカニカルペンシル「日本限定 LAMY cp1 0.5mm」と従来モデルの違い

皆さんこんばんは。

三菱鉛筆が買収してからというもの、当ブログでもLAMYの筆記具を取り扱うことが多くなっています。

LAMY買収の恩恵として、2025年1月末にジェットストリームリフィル「M17」を搭載したサファリが発売されたことは記憶に新しいですが、実はそれよりもさらに3ヶ月前の2024年10月にも、日本市場向けのLAMY製品が発売されていました。

その時に記事のコメントでリクエストを頂いていたのですが、ある事情により記事のリリースが遅れてしまっていました。

それはというと、LAMY2000の姉妹モデル「LAMY cp1」。

LAMY cp1は、LAMY2000と同じゲルト・アルフレッド・ミュラーがデザインした、装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインの筆記具。

「Cylindric Pen No.1(シリンドリック=円筒形の)」という名の通り、細い筒形の形状をしており、姉妹モデルのLAMY2000ともデザインコンセプトが近く一部共通したデザインが見られるペンです。

ラインナップは、万年筆とボールペンとメカニカルペンシルで、メカニカルペンシルについては今まで芯径0.7mm対応となっていました。

そんなcp1のメカニカルペンシルにおいて日本市場向けに0.5mm芯径のモデルが追加となっており、カラーもホワイトとディープブルーが追加となっています。

ということで、実は冒頭のcp1は現行モデルではなく 現行品と初期モデルのミックスアレンジ。

cp1の検証記事が遅れた理由として、この初期モデルの入手が遅れた事にありました。

それでは、初期モデルと現行モデルの比較や共通点など、このあたりも踏まえて「LAMY cp1」に迫っていきたいと思います。

LAMY2000との比較

それではまず、姉妹モデルのLAMY2000との比較から行っていきたいと思います。

LAMY2000の発売開始が1966年、それから約8年後にcp1が発売となりました。

工業デザイナーは冒頭でも触れたゲルト・アルフレッド・ミュラー。

cp1はロングセラーかつフラッグシップモデルのLAMY2000の陰に隠れがちではあるものの、ペンシル活用最前線の学生を中心に非常にファンの多いモデルです。

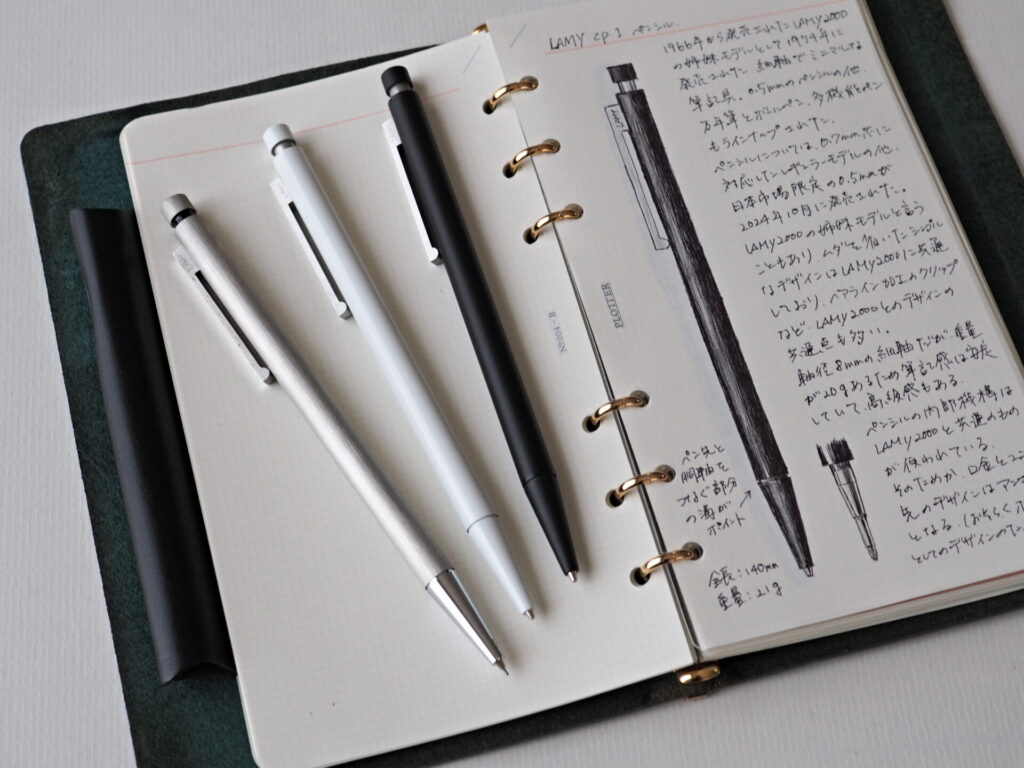

太軸のLAMY2000に対して細軸のcp1。左から、LAMY2000、cp1(初期型)、cp1(日本市場限定)。

全長はどちらも140mmですが、cp1の軸径は8mmで一般的なストレートタイプのメカニカルペンシルや鉛筆と同等となっており、手に馴染みやすいサイズ。

初期型はヘアラインの胴軸で芯径0.5mm対応。LAMY2000とのデザインマッチングも姉妹モデルだけあってなかなかのもの。

右の日本市場限定cp1ホワイトは、モダンなデザインにさらに磨きがかかっているように感じます。

LAMY2000のDNAを感じるクリップ部。

現行モデル(写真右のcp1ブラック)は クリップ先の形状こそ違えど、クリップ自体の全長やシンボルとも言えるヘアライン加工も同じ。

クリップサイドの「LAMY」の刻印も現行モデル同士では同じとなります。

※写真のLAMY2000は初期型のため「LAMY」刻印はなし。

LAMY2000(初期型)とLAMY cp1(初期型)の分解図。

初期型同士で比較すると内部機構が違うのですが、LAMY2000発売から8年経って発売されたcp1初期型の内部機構は、現行のLAMY2000と同じ「改良型」が採用されています。

旧型(LAMY2000初期型)の内部機構と、現行=改良型(現行のLAMY2000およびcp1)の内部機構。

内部機構を構成するパイプのパーツ形状が変更となり、現行品はノック音の静音化とノック感の滑らかさが明らかに分かる形で向上しています。

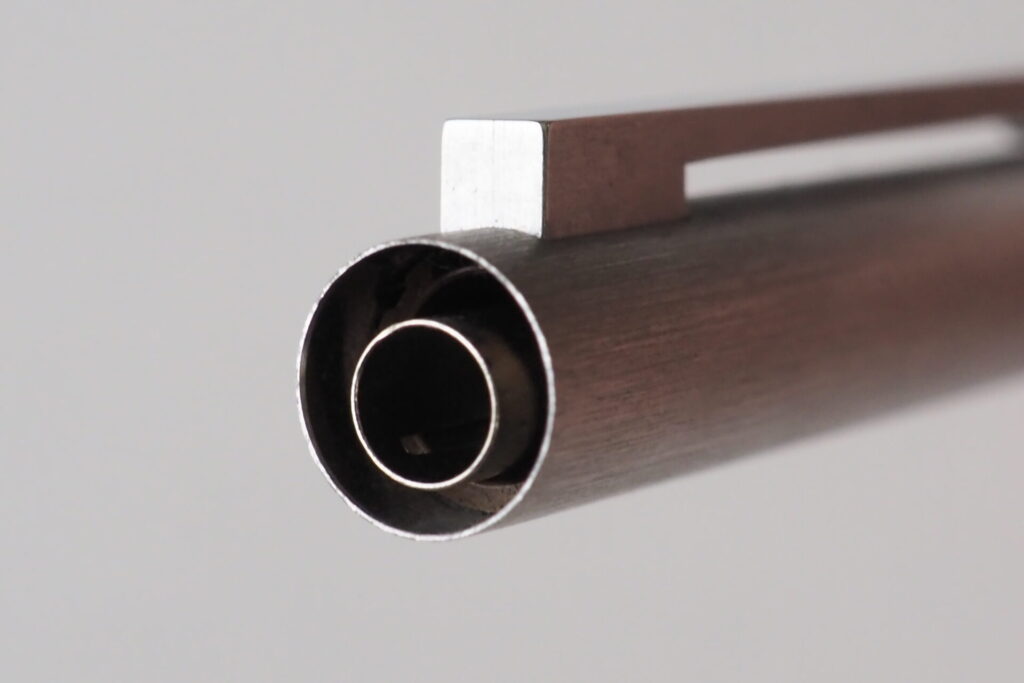

口金から出る内部機構の先端と内部機構の形状。

同じ内部機構が使われてはいるものの、LAMY2000とcp1の口金のデザインの違いから、紙面への視認性に違和感を感じる方も多いこの部分。

確かに口金からダイレクトに芯が出てくるタイプのペンシルやガイドパイプが長い製図ペンと比べると、この段差が気になるという方がいるのは頷けます。

まあこれは慣れてしまえばどうということはないのであり、我々は姉妹モデルで内部機構を換えるわけにもいかないLAMY社の大人の事情というものを察する必要があります。

それも踏まえたcp1の筆記感については、最後の項で触れていきたいと思います。

cp1初期型のデザイン(現行モデルとの比較)

さて、続いてLAMY cp1初期モデルのデザインについて見ていこうと思います。

1974年の発売以降、様々なバリエーションのcp1が発売されましたが、その中でも特にLAMYっぽい出で立ちを有しているのがこのステンレスヘアラインではないでしょうか。

▲左:現行の0.7mm、右:初期型の0.5mm。

ミックスアレンジしたのはこの2本。

LAMY2000からイメージされるカラーといえば、ヘアラインとブラックでしょう。ということで、現行ブラックの口金と初期型のヘアラインボディを合わせたのでした。

元々の初期型の口金は鏡面仕上げで、まさしく全体がシルバーで構成された一本。

口金の鏡面仕上げに合わせて、クリップの正面も鏡面仕上げとなっています。

最近レポートしたLAMY2000のEDITION 2000のようなヘアラインと鏡面のコンビネーション。

そして、クリップの下には丸い空気穴が空いており、これはボールペン用の気圧調整の穴だと思われます。

クリップの根元には「LAMY」の刻印。

切りっぱなしの胴軸からはブラックペイントのノックキャップ、そしてヘアラインのノックボタン。ミニマルに尽きます。

デザイン的に装飾がないということはつまり、バランスの誤魔化しがきかないということ。しかしよく練られたデザインだと感心します。

この胴軸の端ですが、切りっぱなしになっていることでかなり鋭利になっていて、冗談抜きで指を切らないように注意しなくてはなりません。

現行モデルは塗装されていることもありそのような心配はないのですが、初期型を手にする場合、使用にあたっては軽くヤスリをかけるなどすると安心です。

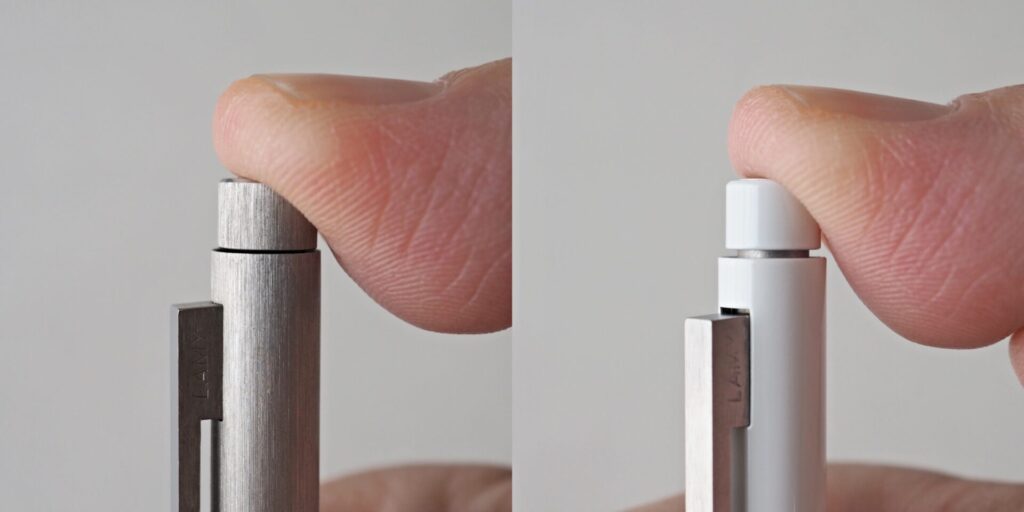

初期型と現行モデルを並べてみて分かるのが、ノックキャップのせり出し幅の違い。

初期型の方がノックキャップのせり出しが1mm短く、これによりノック時の感覚が少し異なっています。

初期型はノック時に胴軸とボタンが触れるのに対し、現行モデルは約1mm程度の「隙間」が生じています。

これによって初期型は金属音がボディ内部に抜け、ノック時にかすかに高音が響く 一方、現行モデルは大人しめの、まろやかなサウンドを奏でるようになっているのです。

これは内部機構の個体差、またはノックストロークの違い(初期型の方が深い)から生じているのではないかと考えています。

初期型と現行モデルのノックキャップには完全な互換性はなく、初期型のキャップは現行モデルには嵌まりますが、現行モデルのキャップは初期型には嵌まりません。(嵌まるには嵌まるが保持力が無く抜けてしまう)

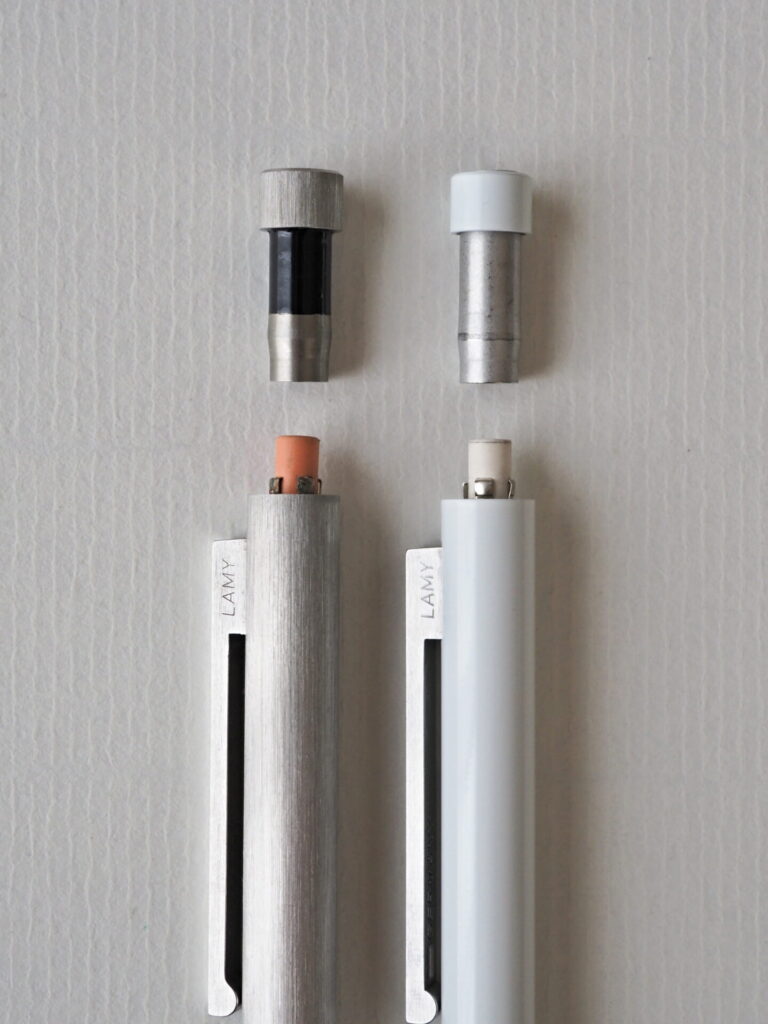

初期型はLAMY2000もそうであったように、オレンジの消しゴムが付属。

これがまた、実にノスタルジックだと思うのですがいかがでしょう。

現行cp1のノック時の「約1mmの隙間」とこのペン先の溝の幅が同じという、計算されたデザイン。

初期型モデルからのノックキャップの修正がこの溝幅の一致を生み出している事から、意図的な改修があったものと思われます。

内部機構のペン先側。

パーツの形状が若干異なっていますが、内部機構自体は差し換える事ができます。現行モデルは取り出しが硬いですが、初期型も現行もペン先側に引き抜くことで取り出せます。

口金はいずれも同じパーツ。

厳密には塗装の重さか はたまた素材の違いから、ホワイトやブラックの口金の方が0.5g重くなっています。

口金パーツに互換性があることから、このように複数本あるとパーツの差し替えで遊べます。

個人的にはサムネイルにもあるステンレスヘアライン×ブラックの口金がツボ。

LAMY2000の姉妹モデルっぽさがより強調される組み合わせではないでしょうか。

日本限定モデルがもたらすメリット

さて、0.7mmがデフォルトだったcp1のペンシル。

日本市場限定で0.5mmが発売されてから7ヶ月が経ちました。使っている方も多いのではないでしょうか。

日本において、メカニカルペンシル(シャーペン)の一番人気である0.5mmの芯径。

一般的に芯径が細くなれば漢字のような画数が多く繊細な文字が書きやすくなる反面、芯の硬度が高い(HB以上)と文字が薄くなり読みにくくなるという傾向にあります。

そのため、個人の好みもありますが 一番文字の太さと硬度(濃さ)のバランスが取りやすいのが0.5mmだと考えています。0.5mmは、H・HB・B・2Bといったあらゆる硬度の芯(文字の濃さ)で書いた字も読みやすく、汎用性が高いのが強み。

LAMY買収の影響第一弾と言ってもいいLAMY cp1の0.5mm対応。

しかし この0.5mmのcp1は、初めて発売されるのではなく1970~1980年代に発売されていた初期型cp1の芯径の復刻モデルとなっているのです。(0.5mmは1990年代に入り、一旦カタログ落ちとなっている)

0.5mmの復活と共に、新たに加わったカラーラインナップ。このニューカラーがまた良いんです。

日本市場限定モデルでも特にお勧めしたいカラーがホワイト。

ソリッドで艶やかなホワイトラッカーが施されたcp1は見た目にも美しく、男性の手にも女性の手にも馴染むベーシックなカラー。

スペックは、

全長:140mm

重量:20g

軸径:8mm

軸が細い割に重量があり、重心はペンの中心。

鉛筆がメインの生活から進学によってシャーペンを使うようになる中学生諸君にも非常に扱いやすいペンシルかと思います。

胴軸は口金上からノックキャップまでが一体型(ほぼ金属の円筒)のため、剛性感もあり心強い。

ホワイトのボディー×ヘアラインのクリップという組み合わせも新鮮で、これはLAMY2000では味わえない感覚。願わくば、LAMY2000金属軸のバリエーションでホワイトラッカーを出してほしいと思うくらい、使う者に上品で洗練された印象を与えてくれます。

ホワイトをお勧めする一番の理由は、そのグリップ感の良さ。

細軸を扱う際、太軸と比べてペンを保持するための力が余計に指に加わり、指が大きくなればなるほど力の込め具合いは顕著に上がります。

ホワイトはそのグロッシーな塗膜により、キュッと指紋に吸い付きグリップ感を高めてくれます。

これは、ブラックのサラサラした手触りやステンレスヘアラインのスベスベな手触りに比べて格段に良く、長時間筆記の際の疲れ軽減に一役買っていると感じます。

これぞホワイトラッカーの恩恵。

一部のモンブランやウォータマンのペンもそうですが、金属にホワイトラッカーという組み合わせは「書きやすいペン」の一つの指標になるのかもしれません。

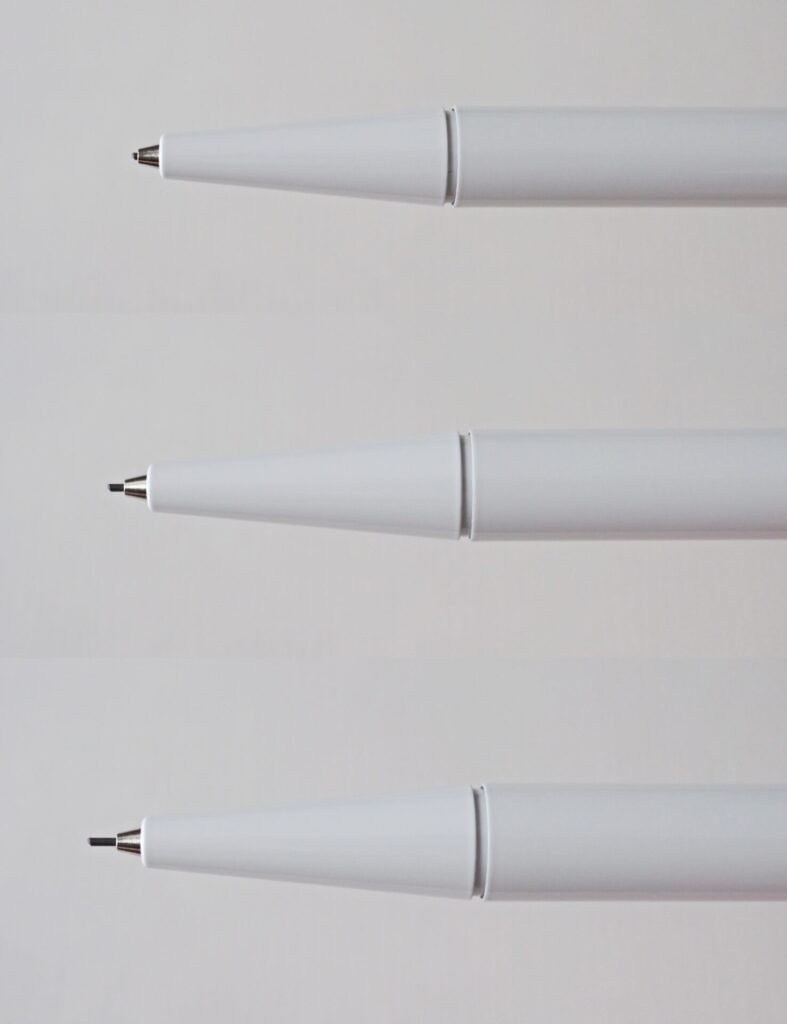

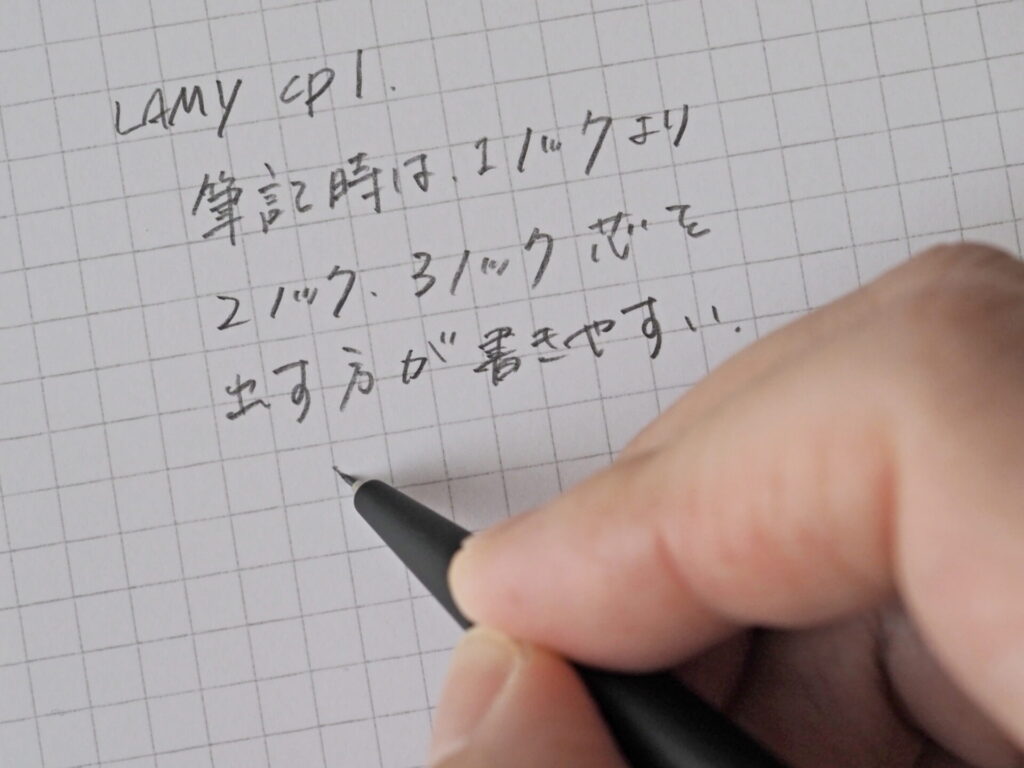

cp1はシングルノック機構となりますが、1回のノックで出てくる芯は約0.7mm。

ダブルノックまたはトリプルノックで筆記するのが好ましいと考えます。

次の項ではノック回数による筆記感の違いについて書いていきたいと思います。

cp1の筆記感について

それでは最後に、cp1の筆記感について。

冒頭にも少し触れましたが、cp1自体がもともとボールペン(M16リフィル)での運用を想定されてデザインされたであろう節があります。

それがこの口金とペン先の間の段差に出ている、と個人的には思うのです。(いや、実は皆がそう思っているのかもしれません)

cp1を買って使ってみようと考えたとき、ネットの画像を見て判断するに一番気になるところではないでしょうか。

結論から書くと、最初違和感はあるものの慣れてしまえば問題なし、に落ち着きます。

ただし、使いやすさは芯のノック回数に左右されるというのが通常のペンシルとの違いでしょうか。

また、筆記時のペンの角度によってはペンポイントが見えにくいため、万年筆のようにペンを寝かせて書くクセがある方は必然的に書きやすく感じると思います。

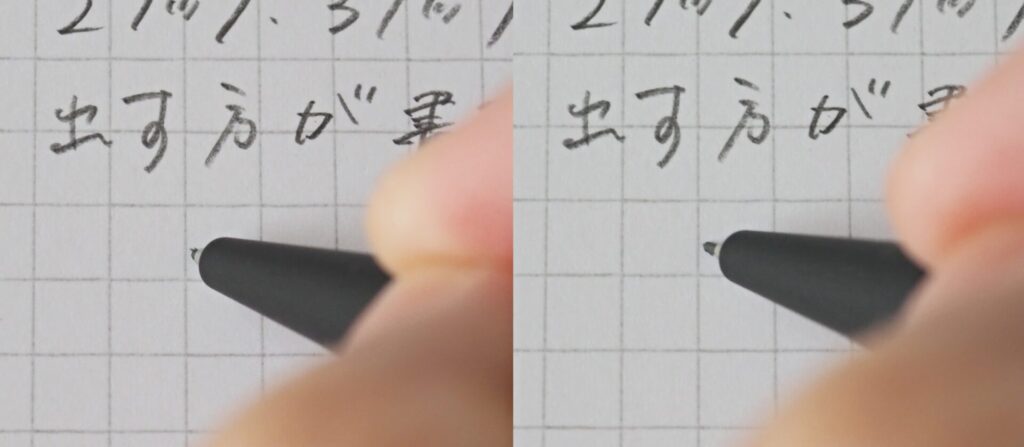

▲左が1回ノック、右が2回ノック

1回ノックよりは2回ノックの方が書きやすく、また、2回ノックより3回ノックした方がさらに書きやすくなります。筆圧が強い方は、芯折れに注意する必要はでてきます。

3ノックだとかなりペンポイントが見やすく、書きやすくなります。

ペンシル3ノックでボールペンリフィルの繰り出し幅とほぼ同等くらいになるため、可能な限り3ノックで使いたいですが、その場合、芯折れ対策として芯の硬度はHBかBが適切ではないかと思います。

これから使ってみようという方は参考にして頂ければと。

さて、今回はLAMY2000の姉妹モデルとなる「LAMY cp1」をレポートしました。

日本市場限定モデルが出たことで、0.7mmが使いにくかったという方も気軽に試せるようになったのではないでしょうか。

また、ホワイトとディープブルーのカラーも加わったことで、ブラック一辺倒だったcp1に個性が出てきました。個人的にはホワイトの書きやすさ(グリップ感の良さ)が推しとなりますので、カラーでお迷いでホワイトの筆記具が苦手でない方は是非お試し頂ければと。

私自身 細軸より太軸派ですが、重量がありかつグリップ感もあるcp1は使いにくいと感じることもなく快適です。

ペン先に違和感があるという方も、芯の繰り出し幅および寝かせて書くことで書きやすさはグンと変わりますので、色々試行錯誤して愛すべきデザイナーズ筆記具を使って頂きたいと思います。

それでは長くなりましたが今回はこの辺で。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

ディスカッション

コメント一覧

いつも見て楽しんでます頑張ってください

初めまして

コメント失礼いたします

いつも貴重なコレクションを興味深く拝見させていただいております

こちらで「初期型」と紹介されているCP1ですが初期型ではないように思います

初期型CP1は、比較として掲載されている初期型LAMY2000と同じユニットが使用されていて、かつ0.5mmはパイプスライド式で格納式のガイドパイプが存在すると思います

こちらのCP1は廃盤モデルではあるものの比較的最近のモデルではないでしょうか?

匿名さん

コメントありがとうございます。

LAMY CP1の0.5㎜に格納式のガイドパイプがあるモデルがあるとは知りませんでした。

情報ありがとうございます。

という事は、LAMY2000にも同じようなガイドパイプが格納される仕様のメカニカルペンシル(ユニット)があったという事?でしょうか。

もしくはそれ自体CP1専用に作られたユニットなのか…。

おそらくCP1に限ってはガイドパイプ付きのユニットである方が、筆記時に紙面が見やすいためメリットがあるように思います。

そのような仕様のユニットがなぜ淘汰されてしまったのか。(コスト的なものかもしれませんが…)

何にせよ興味深いです。

もし、信頼できるソース(参考サイトへのリンクや画像リンクなど)があれば、共有いただけると嬉しいです。

引き続きよろしくお願い致します。

たにけん さま

ご返信いただきましてありがとうございました

まず、前のコメントでの「比較的最近」という表現は適切ではなかったと思い直しております。モデルチェンジ後と言った方が良かったかもしれません。申し訳ございません

LAMY2000のパイプスライド式モデルですが、W.GERMANYの0.5mmモデルに存在いたします。ユニットはおそらくCP1と同一なものを使用していると思います

情報共有の件、承知いたしました

メールいただけましたらリンク、写真等返信させていただいます