LAMY2000(ラミー2000)ペンシルのレビュー 【カヴェコ ペンシルスペシャルとの比較】

前回の記事で人工素材のマイカルタをピックアップしましたが、今回は同じ人工素材つながりでLAMY2000をフィーチャーしていきたいと思います。

LAMY2000は言わずと知れたラミーのフラッグシップモデルで誕生は1966年。ゲルト・アルフレッド・ミュラーがデザインし、「西暦2000年になっても古さを感じさせないデザイン」をコンセプトに作られたこのモデルは、現在もロングセラーを続けています。ラインナップには万年筆・油性ボールペン・4色油性ボールペン・ローラーボール・メカニカルペンシルがあります。

ラミーと言えばサファリを一番よく見かけるのではないかと思いますが、サファリはウルフギャング・ファビアンがデザインしています。このようにラミーは一人のデザインナーがプロダクトデザインを行っているのではなく、モデルによってデザイナーが違うのです。

今回レビューするのはLAMY2000のメカニカルペンシル。すでに語り尽くされた感があるLAMY2000ですが、デザインを細かく観察し、ペンシルの名作カヴェコペンシルスペシャルと比較しながら再度その魅力に触れていきたいと思います。

スペックと魅力的なデザインの細部を見る

まずはバウハウスに影響を受けたデザイナー、ゲルト・アルフレッド・ミュラーのデザインを細かく見ていきます。

軸の素材は樹脂とステンレス。LAMY2000の素晴らしいところは軸のバランスと持ちやすさだと思います。

10mm以上という握りやすい太めの軸は筆記時に入る余分な力を和らげ、ステンレスの口金とクリップと金属製ペンシルユニットの程よい重量が、軽くなりすぎがちな樹脂軸を良いバランスでまとめています。

樹脂軸にはヘアライン加工が施してあり、一見すると木軸のような佇まい。握ってみるとヘアライン加工により素晴らしいグリップが得られます。この軸の太さ・形・素材がLAMY2000だけのなんとも言えないフィット感をもたらしているのです。

さらに、ヘアライン加工の胴軸には経年変化という楽しみがあります。最初はマットな感じですが、使っていくにつれてヘアラインが馴染んで艶が出てくる。ファーバーカステルのアンビションもそうですが、艶が出てくるころには自分の指とまるで一体化したような書き心地になり、より自分にフィットした筆記具に仕上がっていくという感覚でしょうか。

使うことによって完成していく筆記具はそうはありませんが、LAMY2000はそのうちの一本と言っていいでしょう。

もう一つ、LAMY2000のデザインで忘れてはならないのがステンレス素材の口金とクリップです。

見る角度によって輝きを変える、胴軸と同じヘアライン加工されたステンレスはペン全体のデザインを引き締めているだけでなく、高級感も演出しているのです。

クリップにはバネが仕込まれていてホールド感も良好。

デザインはクリップのすべての面がヘアライン加工。向かって右面には「LAMY」のロゴがあり、クリップ裏にはさりげなく「GEAMANY」の刻印が。このデザインが本当に素晴らしい!

カヴェコペンシルスペシャルと比較

LAMY2000の優れたデザインをまじまじと見てきましたが、続いて同じドイツ製で名作と名高いカヴェコのペンシルスペシャルと比較していきたいと思います。

この2本のペンシルは本当にお勧めです。軸径や重量バランスには似たものがありますが、一方は樽型円柱、もう一方はストレート八角柱という全くの別物。しかしなぜこんなに使う者を引きつけるのでしょうか。

まず2本を並べてみると、全長は3mmほどLAMY2000が短いです。

筆記するうえで筆記具の長さは筆記のしやすさに直結してくるのですが、書きやすいペンシルというのは大体が135mm~140mmという長さになっています。

重さはLAMY2000が約20g、ペンシルスペシャルが約15gと重さには5gの開きがあります。LAMY2000の20gという重さは多くの万年筆の軸の重さ(キャップを尻軸に挿さずに筆記する場合)と同じ。

通りで書きやすいわけですね。

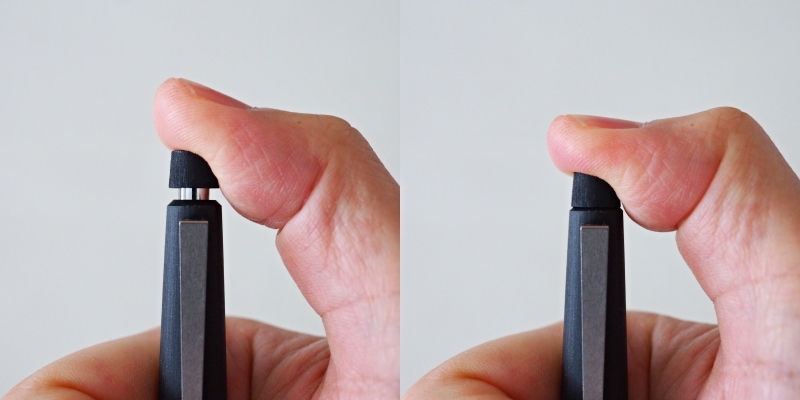

ノック式ペンシルというと大抵は細い円柱のノック部分が付いているのですが、ペンシルもボールペンもノックしやすいノック部というのはキノコ型なのです。

LAMY2000をノックした時、浅めのストロークで音も静かなことに驚かされます。一方カヴェコは浅くて重さのあるノック感。音もカチカチッと大きめの音を立てます。この2本においてノック感やノック音は180°違うと言っていいでしょう。

ちなみに画像にはないですが、ノック部分には「5」の数字が刻印されていて、対応芯の0.5㎜を表しています。

口金はLAMY2000が胴軸から続く流れるようなフォルムなのに対して、ペンシルスペシャルは鉛筆のような直線的なデザインとなっています。

画像はともにノックを2回行ったときに出てくる芯の長さで、LAMY2000が1.5㎜、ペンシルスペシャルが1㎜となっています。

最後に他のドイツ製ペンシルと長さ・太さ比較の写真を載せておきます。

左から、Kawecoペンシルスペシャル、LAMY2000、MONTBLANCマイスターシュテュック、FABER-CASTELLギロシェで、右に行くほど重くなります(※右の二本は同じ重さで回転繰り出し式)。

ペリカンのペンシルが無いのはご愛敬。また入手しましたらレポートします。

上位モデルは天然素材軸!

LAMY2000といえば樹脂+ステンレスが一般的なのですが、他にも3種類の上位モデルが存在します。

オールステンレスの「LAMY2000プレミエステンレス」、ボディの樹脂部分を天然のグラナディラに変更した「LAMY2000ブラックウッド」、同じくボディを西洋イチイに変更したモデル「LAMY2000タクサス」です。

プレミエステンレスは万年筆・ローラーボール・ボールペン。ブラックウッドとタクサスは油性ボールペンのみのラインナップ。

いずれも今は持っていないのですが、特に気になっているのはグラナディラ軸!

木軸のLAMY2000はノック部分のパーツが真鍮でできているらしく、木軸素材と相まって通常のLAMY2000とは違った重みがあるようです。

個人的には通常モデルにもう少し重みを期待したい派なので、グラナディラ軸はまさにうってつけだと思うのです。木軸ラミーの値段は通常の倍しますが、きっと所有欲と最高の筆記感をもたらしてくれるはず…。

いつか入手したそのときは通常のLAMY2000と比較したいと思います。

LAMY2000ペンシルまとめ

1966年に誕生したLAMY2000は今もなおラミーのベストセラーとなっています。

その要因は美しく且つ使いやすく設計されたデザインにありました。ヘアライン加工された胴軸は美しさと同時に握りやすさが約束され、使えば使うほどに手に馴染んできて経年変化も楽しめます。

経年変化で言えばグラナディラと西洋イチイの上位モデルも押さえておきたいところですね。

▲流線型のフォルムにエッジの効いた角部。ノック時のデザインも秀逸。

また、ノック感についてはしっかりとした手応えに静かなノック音。

授業やテスト、会議の際にも周りに気遣うことなく使えそうです。

総じて、LAMY2000はその歴史が証明する通りずっと使い続けられる名品であることに間違いありません。筆記具の知識テストがあるとしたら必ず出題されるであろう「LAMY2000」と「ゲルト・アルフレッド・ミュラー」も覚えておいて損はなさそうです。

それではまた。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません