モンブラン マイスターシュテュック #144 ボルドー 初期型の比較と考察

皆さんこんにちは。

以前の記事でモンブランマイスターシュテュック#1441ソリテール ドゥエをレビューしました。

今回はその流れで、#1441のベースモデルである「マイスターシュテュック#144ボルドー」にフィーチャーし、同じ万年筆である#1441とボールペンの#164も交えて比較をしていきたいと思います。

#1441と#144をしばらく使ってみて感じたことは、非常に取り回しの良い万年筆であるということ。

取り回しが良いということは使用機会も多いということで、仕事中はほぼスーツの内ポケットに挿している状態です。

サッと取り出せてすぐに使える、ボールペンの軸を捻るのと同じようにキャップをまっすぐ外すというワンアクションで筆記可能な状態に持っていける、フットワークの軽さが魅力なのです。

フットワークの軽さを掘り下げていくと、軸の軽さ・細さが関係していることが分かってきます。書き味や所有満足感では#144よりも大きなペン先を持つ#146や#149が上なのは間違いないでしょう。

しかし、携帯性・手軽さなど速記性が求められる場合のバランスの良さは#144がクラシックタイプのモンブランで一番かも知れません。

もともと嵌合式の万年筆が好きではない私ですが、その理由は嵌合式がスクリュー式に比べペン先がドライアップしやすいという特性からくるものでした。しかしそれはメーカーや万年筆個々の構造による差であって、嵌合式=ペン先が乾きやすいということにはならないのだと思いました。

前置きが長くなりましたが、モンブランマイスターシュテュック#144ボルドーをじっくり見ていきましょう。

70~80年代の144の特徴/ニブ・ペン芯

今から約40年ほど前の、1970年代の終わりにマイスターシュテュック#144は誕生したとされています。

手元にある#144ボルドーはいくつかの特徴から初期のものであることが分かってきます。

まず一つ目は、首軸の色が黒だということ。

#144のボルドーには大まかに分けて初期型・中期型・後期型があり、初期型の首軸は黒いレジン。中~後期型にかけては胴軸と同じボルドーに変わります。

初期型の黒首軸というのが軸全体を引き締めるのになかなか良い仕事をしていると思うのですがどうでしょう。

まあ、黒軸で全金ニブの#144があれば簡単に初期型が作り出されてしまうわけですが、手元にある#144は初期型のさらに初期型(最初期型?)と思しき特徴が見られるのです。

それはこのニブの刻印。中~後期にかけて全金ニブなのは同じなのですが、注目はモンブランのエンブレムの形と「14K」の字体。

最初期型と思しき個体のニブはモンブランのエンブレムに違いがあり、以降のエンブレムと見比べてホワイトスターの中に描かれた「M」の左側が太くなっています。#1441のニブの刻印と見比べてみると小さめの「4810」やホワイトスターの形にも違いがあることが分かります。

また、「14K」の刻印についても4のフォントの縦線が繋がっていないことも他の刻印との違いとして顕著です。

それ以外の刻印については世代を通して同じで、14Kの下には「MONTBLANC」「585」と続きます。

※「585」は正面写真では見えませんが首軸のリングの奥にあります

話は変わりますが、手元にあるこのボルドーの#144はペン先にズレが生じていて決して書きやすいとは言えません。前オーナーの強烈な書き癖なのかペンポイントもかなり減っているように思います。

これもこの万年筆が歩んできた約40年の歴史だと考えると感慨深いものがありますね。(首軸のリングのメッキ腐食からも歴史がうかがえます)

こちらのホワイトスターの形状と「M」の字体、「14K」を見たときに真っ先に思い浮かんだのが、この#144がもしかしたら偽物ではないか、ということでした。

極端に数の少ないこの刻印の#144ですが、逆にどこかで見たことのある字体だなーと思い浮かべ、色々調べてみるのですが文献が出てきません…。

偽物にしてはエボナイトのペン芯も、キャップリングやホワイトスターの仕上げも、首軸のゴールドの腐食具合までもが良くできすぎているため偽物という結論には至らないのですが、この「M」の字体がどこで見たものなのか凄く気になります。

さて話を戻して、この#144ボルドーが初期型である特徴の2つ目がペン芯。

溝の入っていないフラットなエボナイト製のペン芯なのですが、首軸側には少し大きめで気になる「2」のナンバーが打たれています。このナンバーが1の個体もしばしば見かけるのですが、その意味については不明。

製造年によるものか、もしくはペン芯のバージョンナンバーという事も考えられます。

ペン芯が中期型になると、以前にレビューした#1441のような縦溝のプラスチックペン芯になり、さらに後期になると横溝のプラスチックペン芯となります。そしてその後2000年に入り#144は#145にその座を譲り、廃番となりました。

やはり後期になるにつれてインクフローも良くなるものと思われますが、「エボナイトペン芯」という響きが、同じペン芯素材が使われている70~80年代の造りのいい#146や#149を思わせ、なんだか意味も無く嬉しくなるんですよね。

ベルリンの壁崩壊前の164と比較

ベルリンの壁崩壊前のモンブラン(万年筆・ボールペン・ペンシル)は、クリップリングに「GERMANY」の刻印のみ、クリップ裏に刻印なし、クリップリングにPix®刻印無しという仕様で、これは万年筆もボールペンもペンシルも同じ。

ただ、いずれも壁崩壊を境に一斉に仕様が変わったのかというとそうでもなさそうですが…。

それ以外で壁崩壊前と壁崩壊後を見分ける方法として、キャップリングの文字の字体があります。壁崩壊前の#144と#164のキャップリングの字体を比較してみると、ご覧の通り共に現行の角張ったフォントではなく角の取れた字体だということが分かります。

大きさの比較はこちら。

以前の#1441の時も#164と比較しましたが、この#164と#144のマッチングは素晴らしいものがあります。特にキャップのデザインについては、太さ長さ、クリップの大きさ、キャップリングに至るまで全く同じ。

後継モデルの#145になって軸径と長さ共に少しだけ大型化されましたので、一緒に持ち歩くなら#164には#144が一番しっくりくるかと思います。

インク吸入機構についてはカートリッジ/コンバーター式で、モデルチェンジ後の#145と同じなのですが、やはり嵌合式の恩恵は万年筆の小型化に大きく影響していそうです。

ちなみに現在使用しているコンバーターはペリカンのものでモンブラン#144とは互換性があります。

ペリカンのコンバーターは優秀でベーシックな欧州規格かつ品質も安定しているため、モンブランの万年筆以外にも使えて重宝します。

ベルリンの壁崩壊後の1441と比較

1991年にベルリンの壁が崩壊して東西ドイツが統合となった後、モンブランの筆記具にも変化が現れました。一番大きい変化としてシリアルナンバーの開始でしょう。

手元にある#144は壁崩壊前のシリアルナンバーがないもの、そして、#1441は壁崩壊後のシリアルナンバー付きとなります。

ソリテールコレクションが始まったのが1983年からと言われていますので、ソリテールの中にはシリアルナンバーが無いものもあるのかも知れません。(もしくは1983年のソリテールコレクション発売開始からシリアルナンバーが始まり、壁崩壊前の#144にもシリアルナンバー付きがあるかどちらか。時系列にすると色々な矛盾が出てきます)

シリアルナンバーの有無以外に仕様の違う箇所があり、それがキャップリングの字体です。

ボルドーの方は#164との比較でも見たように角が取れた字体。一方、右の#1441は太く角のあるフォントが使われています。

ボルドー側の「Ü」はよりニッコリマークに見えて可愛いですね。

大きさの比較なのですが、#144と#1441を並べると2mmほど#1441が長くなっています。製造年代によって長さには多少のバラツキがあるためこの誤差は範囲内でしょう。

#1441のシルバー×ゴールド×ブラックも端正ですが、ボルドー×ゴールドのコンビはグリーン×ゴールドと同じくらい色の相性が良いように感じます。

2本とも嵌合式の万年筆ということでキャップの仕組みを探っていきます。

乾かないペン先の秘密はこのキャップ内のインナーキャップ。写真を見ると白いインナーキャップが確認できます。この白いインナーキャップがしっかりと首軸を受け止めて密着しているようです。

今となってはほとんどのメーカーの嵌合式万年筆でこの構造が使われていますが、この年代のものにしては精度が良いように感じます。その辺りは流石モンブランと言ったところでしょうか。

144の書き味とまとめ

さて、最後は書いてみた感じをレポートします。

まず握った感じはとても軽く軸も細いため若干筆圧がかかり気味になります。小さな14Kのニブですので書き味は硬め、筆圧をしっかり受け止めてくれている感じがします。

ペン先は前述したように前オーナーのクセなのかズレが生じているためカリカリと引っかかるような書き心地。

インクが出ないといったことはないので今のところそのまま使っていますが、いつかは調整に出したいと考えています。

字幅はおそらくEF。モンブランの万年筆はペン先に字幅の表記がないため、字幅の書いたシールが貼ってあるもの以外は実際に書いて確かめるしかありません。

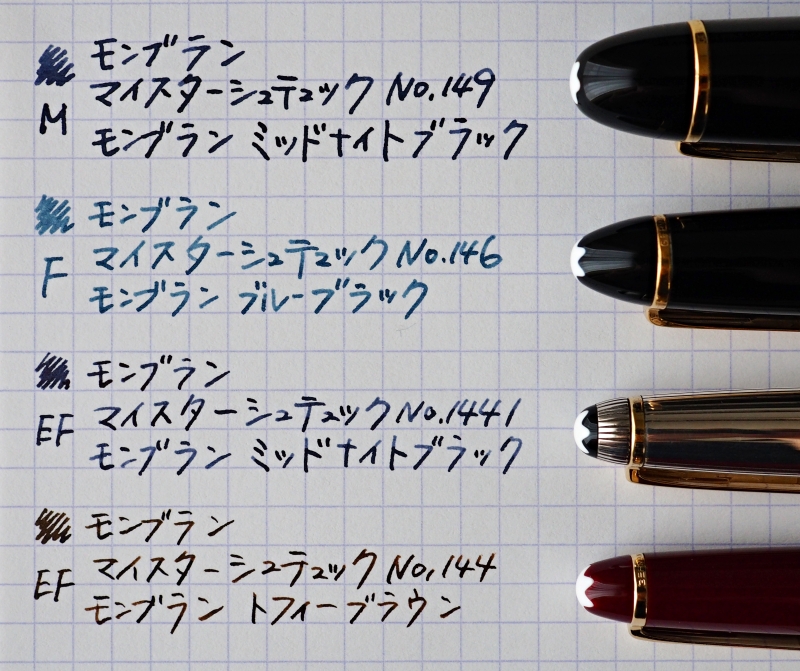

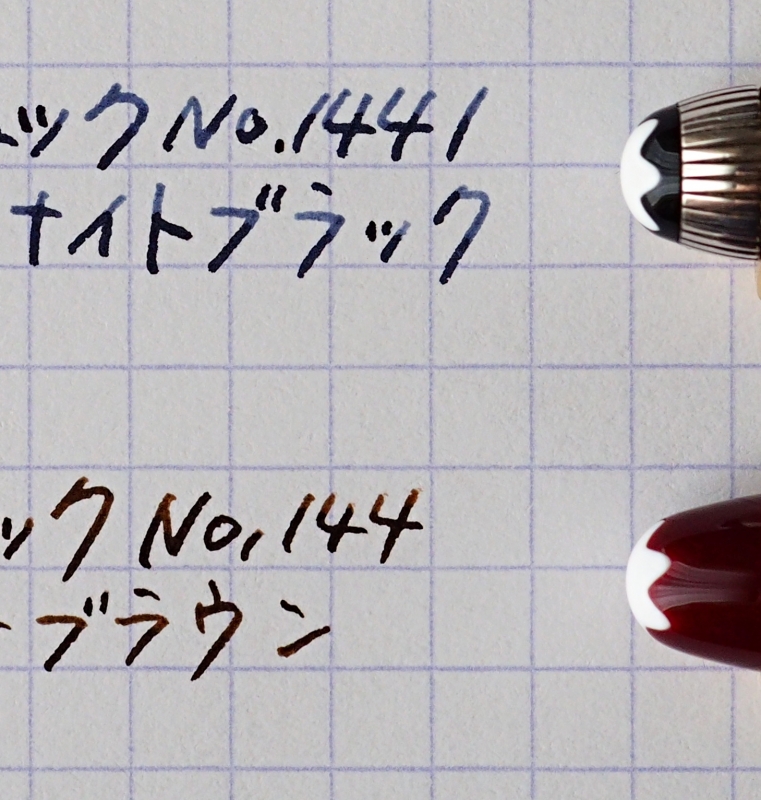

上から#149、#146、#1441、#144で書いた文字です。

#149はFなのかもしれませんがインクフローが良いためMくらいの太さになります。#146は欧州の万年筆によくあるベーシックなFの字幅。(国産のM程度)

Fを基準に考えて#1441はEFとなるのですが、#144はさらに細い文字が書けます。

先に書いたペン先のズレの影響と考えられますが、縦の線は細く横の線は太めに出ます。これはこれで面白いんですけどね(笑)

文字部分をアップにしてみるとEFでもしっかりと濃淡が出ていることが分かります。黒軸にはブラックやブルー系のインクをどうしても入れてしまいますね。

そして今回の#144のボルドー軸にはトフィーブラウンがよく似合うのです。

今回はモンブランマイスターシュテュック#144ボルドーを見てきました。

2000年に入り廃番となったモデルですが、コンパクトで取り回しのきくモンブラン万年筆としてボールペンの#164とセットで持つのも粋ではないかと思います。

#144は中古市場の価格もこなれており、状態がいいものもまだまだ見かけます。そして何よりバリエーションが豊富なのもモンブランの万年筆「#144」が面白い要因ではないでしょうか。

#144が製造され全世界で使われていた時代に思いを馳せながら、細かな年代ごとの違いを楽しむのもモンブランの楽しみ方ではないかと思います。

それでは今回もお読みただきありがとうございました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません